自筆証書遺言書保管制度

1 自筆証書遺言書保管制度について

1) 自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した「自筆証書遺言書」を法務局が保管してくれる制度です。

注意 法務局は作成された自筆証書遺言書を保管するだけで、公証役場のように遺言書を作成したり、相談に乗ってくれることは有りません

2) 自筆証書遺言書保管制度の意義

この制度は、簡単に言えば、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局が保管するだけです。自筆証書遺言に変わりはありません。では、何故 法務局が保管するのでしょうか。

法務局は、以下の2点の防止をその意義としてあげております。

・相続人に発見されない危険性

・遺言の改ざんの危険性

3) 自筆証書遺言書と自筆証書遺言書保管制度の相違点(メリット)

家庭裁判所における検認手続きが不要

自筆証書遺言書は、民法第千四条第一項の規定により、家庭裁判所の検認手続きが必要でした。しかし、自筆証書遺言書保管制度では、以下の法律により、当該手続きが不要となっております。

参考条文 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」と記します)

第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

2 自筆証書遺言書保管の申請

自筆証書遺言書保管制度の流れ

1) 自筆証書遺言書を作成する。

2) 保管の申請を行う遺言書保管所を決める。

3) 申請書を作成する。

4) 保管の申請の予約をする。(遺言書保管所)

5) 保管の申請をする。 (遺言書保管所)

6) 保管証を受け取る。 (遺言書保管所)

1) 自筆証書遺言書の作成

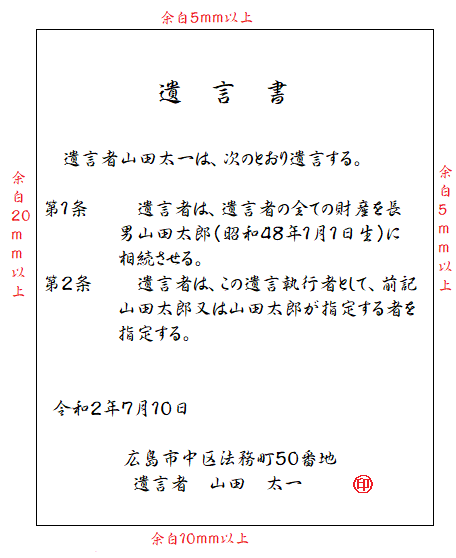

保管の申請を行う自筆証書遺言は、作成方法について自筆証書遺言と全く異なる点はありまんせんが、保管の申請を行う場合には、法務局の指定する遺言書の様式でなければ受付されませんので要注意です。遺言書の様式は以下のとおりです。

・用紙はA4サイズ (文字の判読を妨げる地紋、彩色などのないものを使用してください。)

・上部5mm以上、下部10mm以上、右5mm以上、左20mm以上の余白が必要

・余白部分には何も記載しない

・裏面には何も記載しない

なお、法務局で保管の申請が却下されても自筆証書遺言の要件を備えていれば、当然に当該遺言は遺言として有効です。ただし、家庭裁判所の検認が必要です。

2) 保管の申請を行う遺言書保管所を決める。

保管の申請ができる遺言書保管所(以下「保管所」と記します)は、以下の場所に限られます。それ以外の場所では申請は受け付けられません。

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

3)申請書を作成する。

1.自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等について

申請書又は各種請求書等は、法務省HPに掲載されている様式をダウンロードなどして使用します。様式は法務局(保管所)の窓口にも備え付けられています。

法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

なお、申請書の作成方法などに関しては、お近くの司法書士又は弁護士にご相談ください。

4) 保管の申請の予約をする。

① 予約する法務局

遺言書の保管の申請をする法務局(保管所)に行います。該当保管所は、上記 2)参照のこと

② 予約の方法について(法務局HP抜粋)

予約は,以下の方法で行ってください。

(1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約

24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能です!

【専用HPはこちら】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

(2) 法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約

→平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)

➡電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。

③ 予約に関する注意事項等について

1 予約は,手続をされるご本人が行ってください。

2 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。

3 予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。

例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。

4 当日の予約はできません。

以上 法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

5) 保管の申請をする。

予約した日時に、遺言者本人が、次の書類等を保管所に持参して申請を行います。

1 遺言書(ホッチキス止めをしない。封書は不要です)

2 申請書(予め記入していてください)

3 添付書類

本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内)

4 本人確認書類(官公署発行のもので有効期間内)

例 マイナンバーカード 運転免許証等 顔写真入りのもの

5 手数料

保管の申請手数料は、1通につき、3,900円です。

注意 一度保管した遺言書は、保管の撤回をしない限り返却されません。

6) 保管証を受け取る。 (遺言書保管所)

手続き終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。

遺言書の閲覧や、保管の申請の撤回、変更の届出をするとき、相続人が遺言書情報証明書の交付のの請求等をするときに、保管番号を知っていると便利です。

保管証は、遺言を遺言保管所(法務局)に預けていることをご家族にお伝えするときに、利用されると便利です。